今週はMITのミッドキャリア向けMBA(経営学修士)のオリエンテーション(入学説明会)が、3日間にわたってオンラインでありました。世界各地からの受講のため、説明会は2部制で実施。日本から受けている私は、午後7時(米東部時間の午前6時)開始でした。

あらかじめ時間割が配られていたのですが、何の説明を受ける時間なのか分からないセッションが1つだけありました。

1部と2部が合同で受ける「DEI Session」です。

DEIって何?

ググってみると

Diversity(多様性)

Equity(平等性)

Inclusion(包括性)

この頭文字を取って「DEI」とのこと。

ダイバーシティは日本でもカタカナとしても浸透してきた印象ですが、アメリカではそこからD&Iに進み、さらに今はDEIに進化したそうです。

インクルージョン(包括性)という言葉はピンときづらいですね。例えば企業で、障がいを持つ方ら多様な人材の割合を増やすダイバーシティに取り組んだとしても、そこで終わらせず、その人たちが働きやすく、能力を発揮しやすくすることです。

DEIと朝日新聞デジタルで検索したところ、引っかかりません。仮に記事で書くときには、キーワードを添える必要がある浸透度の低さです。日経デジタルで検索すると、日経の本紙では同じく見当たらず、日経スタイルの記事が出てきました。

特にシリコンバレー企業には近年、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)にイコーリティ(公平性)の視点が加わりつつある。昇進や賃金などの平等を目指すものだ。

ドロップボックスでは公平性を重視する観点から、D&Iの代わりに「DEI」を掲げる。例えば、同じ階層の社員の成果や業績をどう評価したか、マネジャーが集まって振り返りを実施する。

日経スタイル「シリコンバレー、男社会の壁破れ AIで偏見チェック」 (2019/11/5)

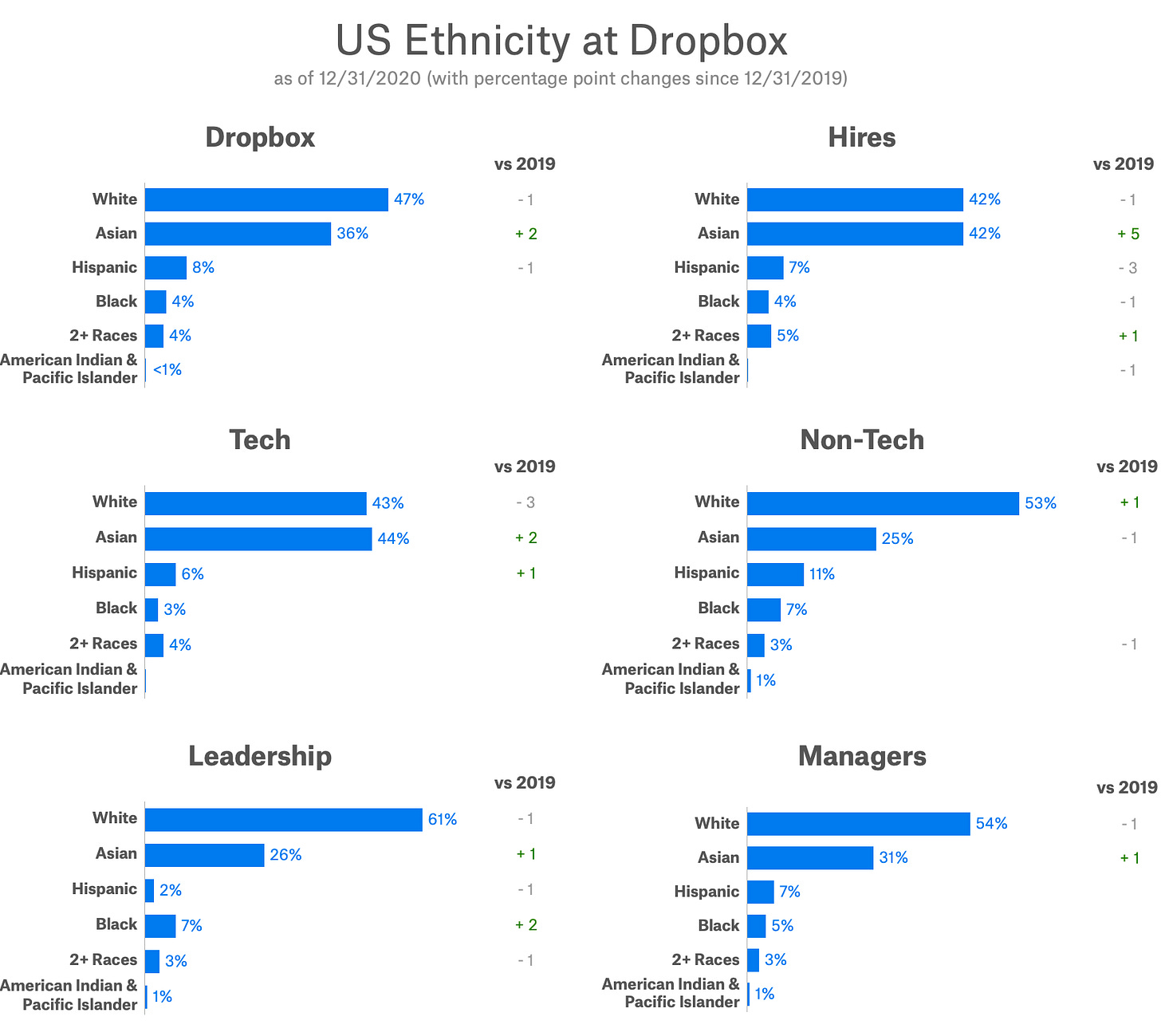

ここで社名を挙げられいたドロップボックスが2021年4月に更新したレポートを見つけました。例えば、アメリカの民族性に関するデータが公表されています。

レポートではドロップボックスがDEIに取り組む意義をこう述べています。

DEI に関する取り組みは継続的なプロセスです。バーチャル ファースト企業を目指す Dropbox が人間的なつながりを維持するためには、多様性を実現するための戦略と取り組みがこれまで以上に重要です。

採用のバランスに加えて幹部による評価の公平性、また社員のDEI研修もしているそうです。どうやらいま、DEIはアメリカで、とっても大事なキーワードだということが、だんだん分かってきました。

◇

DEIについて、ドロップボックスのように、企業が推進しているのはわかりました。

では、私たちが個人レベルで、このDEIの概念を理解して、さらに体現するには、一体どうすれば良いのでしょうか?

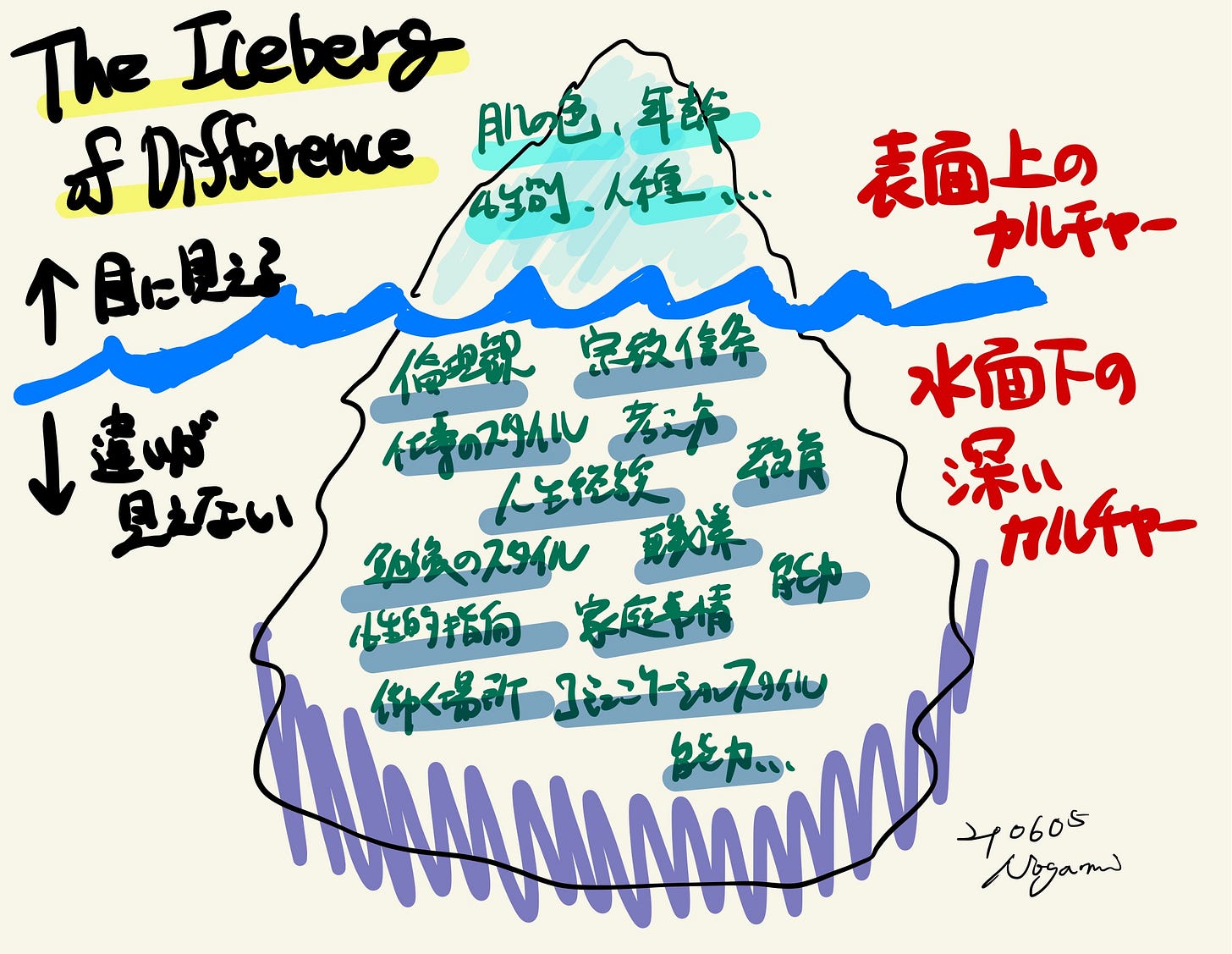

そんな時に助けとなる1枚の絵があります。

MITでの3日間の入学説明会では別々のセッションで計2度、出てきました。

“The Iceberg of Difference”や“The Cultural Iceberg”と呼ばれるモデルで、自分なりに1枚のイラストにまとめてみました。

肌の色や年齢、性別、人種……

といった表面上の目に見える違いだけでなく、水面下にもっと大きく存在する

倫理観や宗教・信条、仕事のスタイル、ものの考え方、人生経験、教育、職業、勉強のスタイル、職業、能力、性的指向、家庭事情、職場環境、コミュニケーションスタイルなど

これら違いにも目を向け、思いをめぐらせ、その多様性を受け入れ、包括し、平等に扱いましょう、ということです。

アイスバーグ=氷山ですが、日本でいう

「氷山の一角」(表面に現れている事柄は好ましくない物事の全体のほんの一部分であることのたとえ)

とは、意味合いがまったく違います。

氷山の一角をみて全体を推し量るのは、DEIがいうころの「氷山の一角だけみるてはダメですよ」とは、真逆の教えですよね。

さらに解説を探して調べると、米国でダイバーシティの「氷山の一角」だけに注目していたのは、1960年代~70年代といいます。

それ以前は黒人や女性だという理由で差別されていたのが、60年代に市民権運動が起き、64年に雇用平等の法ができました。そして、民族性や性別の割合に意識が向くようになったですが、もっと大事なところ(氷山の深層部)を見ないとダメだよね、ということで「Icebergの理論」が生まれたのです。

うーん、私の意識の「周回遅れ」感が激しい。

もちろんアメリカと単純比較できませんが、DEIが日本の新聞紙面でサラッとキーワードなしで出てくる日は、いつになるのでしょう。

MITの入学説明会で最も時間が割かれたDEI。そうして、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアの各大陸からの同級生たちと、ブレイクルームで話すと、「いま画面越しに話しているこの人の根っこ、氷山の下にあるものは何だろうか?」と少し想像できるようになりました。そして、見た目(氷山の一角)だけで判断せず、という意識も自然と芽生えました。

みなさんも是非、誰かと会ったら、その人の氷山の水面下にも、思いを少しはせてみてください。きっとそれまでとは違った印象でみえてくるはずですよ。

このイラスト、コンタクトレンズにして眼に貼り付けておきたいですね。これまでの、その人に気持ちに思いを馳せるという意識が、どれだけ浅かったことか。ここに書かれている項目の、持って生まれたもの、環境、時間で培われてきたもの、つまりその人の人生そのものに思いを馳せていたかなと思うと出来ていないですね。これは人種や国が違う人だけの話ではなく、身近であればあるほど私は難しさを感じました。それは感情が邪魔をしてしまうからだと思うんです。どうしても自分に寄せてしまうんですね。

でも、ワインでは出来ちゃうと気づきました。国、品種、畑、土、気候、歴史、造っている人、、、多様性がいいの世界です。違って当然、違うことがいい、上級になればなるほど微細な違いの表現を求められます。それって何が違うのかな?と考えると、ワインと人間だから「違う」ということを認めているからだと思うんです。だから、人間も「違う」を当然に許容することからがスタートかなと私なりに思いました。そうしたら、きっと相手も好きになれて、自分のストレスからも解放されそうな気がします。

のがさんは、これからMITという場で、ミッドキャリアという共通軸でまさにいろいろな人と関わる1年ですね。「DEI」、大切にします。