MBAは職安ブートキャンプ

専属コーチ付き MIT式人格改造プログラムを初公開

おはようございます。昨日はお墓参りに行き、先祖に入学の報告と家族の健康をお願いしました。家に戻ると急に眠気に襲われ、日中は予習がまったくはかどりませんでした。

今日も講義後にサステナビリティのプログラム紹介セッションやグループミーティングがあって、Zoomを閉じたのは午前3時前。リーダーシップグループのメンバーにアトランタ在住のアメリカ人がおり、13時間の時差にこちらが折れて、このざまです……。

今日のNewsletterのテーマは「MITのミッドキャリアMBAが、どのようにキャリア再教育やレカレント(生涯教育)をしようとしているか」です。ほとんど情報が公開されておらず、私も出願段階では知らず、中に入ってから把握して驚きました。

◇

在学中のMITのSloan Fellow MBA=SFMBAは今年、世界41カ国か平均年齢38歳の138人が集まっています。一部の社費派遣を含めて集まった全員が、キャリアに何らかのレバレッジ(テコ)をかけようとしていることは違いありません。そして、私たち中堅は、20代の若手社会人よりも早く仕事を再開したい意向があります。このため、MITがアメリカで初めて作ったのが、このミッドキャリア向けのSFMBAです。通常2年間の修士課程を1年の集中プログラムで提供しています。

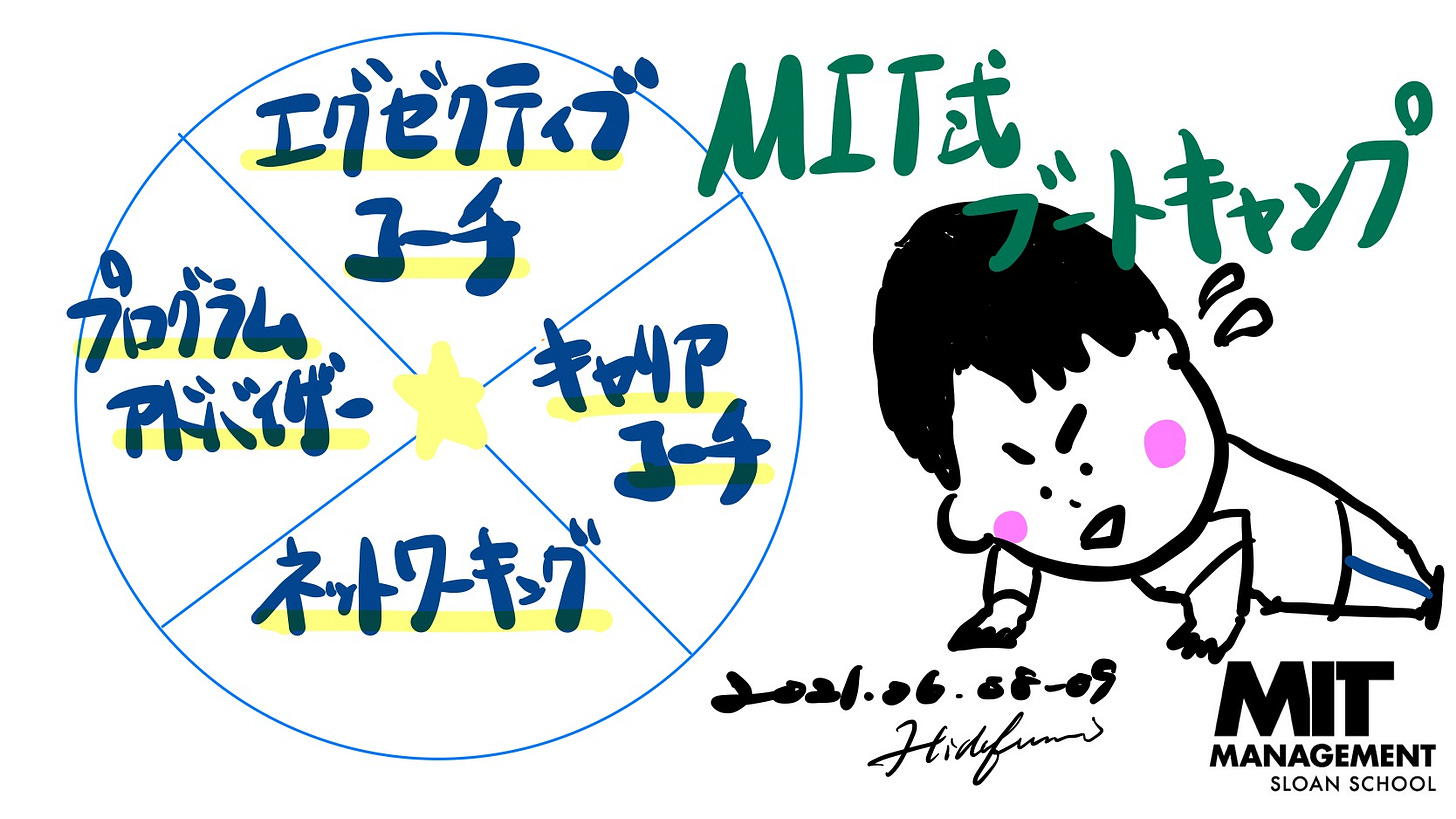

わずかこの1年間で、いったい何ができるのか。ただ単にMBAの科目の教壇を提供するのが、彼らの役目や仕事ではありません。それぞれの学生が持つゴールに近づくよう、SFMBA側は専属コーチも用意して4方面からサポートします。

エグゼクティブコーチング(リーダーシップなど人格の形成を支援)

キャリアコーチング(生涯スキルを身につけたキャリア形成を支援)

プログラムアドバイジング(MITのリソースを活用できるよう支援)

仲間とのネットワーキング(MBAに限らぬMITでの人脈作りを支援)

例えば今日は、エグゼクティブコーチの指導のもと、計6人の同級生グループで「あなたにとって感情の大敵は何か」や「良きフィードバックをするには、受けるのには」といったテーマで2時間も話し合いました。それぞれがリーダーシップを伸ばすために、ゴールの一つである「客観と主観の見方」をトレーニングしているのです。

別の機会では、プログラム側からこんなことを言われました。

「1年間はあっという間だった」と、卒業生の全員が口をそろえる。今日入学したのに、明日もう卒業する。そんな感覚だ。秋から選択科目が始まるとさらに忙しくなるから、せめて夏学期の今は、将来をじっくり考える時間を取ってほしい。

こうしてアメを与えられたかと思うと、次の瞬間には

MITには素晴らしい選択肢が用意されている。ただ過度に期待するな。ゴールデン・パス(金のチケット)ではない。自分のキャリアは、自分で方向性をつけるように。

と、いきなりムチでしばかれます。

私は、キャリアと人格の改造を目指す「MIT式ブートキャンプ」みたいだな、と思いました。そして、いまは1年間ダッシュするための基礎体力を作る走り込みの夏学期、といった位置づけです。

◇

2000万円の年会費で入ったMIT式ブートキャンプでは、例えばエグゼクティブコーチのサポート内容は次のようにスライドに書かれています。

あなたのリーダーシップの成長を支援

ゴールに向かうあなたの実行・有効性の支援

選択肢を探るための傾聴と質問。具体的アクションへの激励

一方、免責事項もしっかりと明記されています。

<エグゼクティブコーチがしないこと>

キャリア助言(キャリアアドバイザーの仕事)

学問的助言(プログラム事務局の仕事)

カウンセリング

トレーニング

あなたが何をすべきかを話すこと

あとで「こんなはずじゃなかった」とクレームが来ても困るからですね。お断りをあらかじめキッチリ伝えておくところや、役割分担をしっかりしているところが、いかにもアメリカらしいな、と感じています。

グロービスの単科をかじった私は、本科生による「ネット-ワーク」に魅力を感じ、「志」教育にも関心を持ちました。ただ、ここまでキャリアや人格の形成に踏み込んだMITの設計は想定外。嬉しい誤算でした。

1年後、私がどれだけ結果にコミットしているか。見守りつつ、応援いただければ嬉しいです。

お疲れ様です。

確かにMITの教育に関しては多数情報がありますが、キャリア教育に関してはほとんど触れられてこなかったことは、日本からの留学が社費の方々中心であることが背景にあることも理解できました。ただ、日本でも多くのミッドキャリアが同じ悩みを抱えている時代、私も一番興味がある分野です。

「MIT式ブートキャンプ」の4つコーチングも、こうやって図式化されると、あれもこれも一緒にしがちなコーチングが整理できます。そして、グループでの「客観と主観の見方」については、のがさんの私塾で学ばせていただいたことの一つです。グループでの担当制により、他人に責任をもつことで、それが自分を客観視することに繋がる。コーチングを受けるだけでは得られない他人を経由しての自分への振り返りの重要性は、いま社内の教育プログラムに組み込んでいて、徐々に結果がでてきています。

それにしても、さすが5倍の年会費、世界レベルのコーチ陣によるパーソナルキャリア支援は贅沢そのものですね。「高いけど安い」という結果の報告を期待しております!