MITのMBA受講が始まって2カ月近くがたちます。夏学期全体の半分ほどを終えて、8月上旬にはクラスメートも皆、ボストンへ。だれもがいま、ワクチン接種やビザ取得、引っ越しなど渡航準備を進めながら、3科目の講義を受けています。

オンライン講義を受けるため、毎晩19時から着席するのが定着してきました。それに合わせた食事や睡眠の時間がだいたい決まっている。入学前はこれが「非日常」だったのが、今では「日常」になったのです。

予習の仕方をとっても、授業態度をとっても、受け始めた当初と一緒ではありません。よく言えば肩の力が抜けており、悪く言えば手の抜き方を覚えつつあります。

人間、こうして慣れていくと、どうなるでしょう。勝手が分からないときに比べて、自然と「さばく」行為に傾きます。チーム課題に取り組むとき、何が求められて、どれぐらいの時間を割いて提出すれば良いか、という算段があらかじめつくためです。

グループをリードできる人間は手っ取り早く、どんどん先に進めます。2カ月前は初めての経験に「メンバーとの相互理解を深めつつ、互いにリスペクトしながら進めよう」と心に誓ったかもしれません。「No Fellows left behind」(仲間のだれも置き去りにしない)のモットーに共鳴して、細やかに気を配っていたかもしれません。

いま、そんな初心は、みんなどこへ。どんどん現実的に物事を進めだして、ハンドルの遊びがなくなっています。

たがいに深くは立ち入らず、不干渉のまま現実を進める。この状況に人によっては疎外感を抱き、仲間におんぶにだっこで甘んじるメンバーも出てきます。私は、苦手な「オペレーション戦略」の準備では、得意な仲間に乗っかり、だらけた運転をしてしいます。

この状況を見越してでしょうか。今日は「お勉強」のチームとは別のリーダーシップチームによる会議が設定されていました。このメンバーは入学当初から固定されています。そしてチーム内での振る舞い方や、互いの役割や内省を深めるのがこのチームの目的。みんな「お勉強チーム」よりも、リラックスして参加しています。

会議は事前にお題が出ていました。

a PREPARATION: You were asked before to bring an item, object, picture, concept from your culture to share. This time think of a tradition, holiday, cultural icon that you would want to share. In other words, what would you want us to experience if we came to your home region?

シンプルにまとめると、「各国の文化・伝統を紹介するモノを準備してほしい」。

わたしは正直、いまごろ何でこんなことをするの?と半信半疑で参加しました。

会議が始まると、ほかのメンバーも同じ様子にみえました。コーチのファシリテーションで、順に写真やモノを画面共有しながら、紹介していきました。

アメリカのクラスメートは、パキスタン系の家系で「ぜひみんなに味わってほしい」という郷土料理を。インドからは、コロナ禍でも人出が多かった地元のお祭りや伝統音楽について。ブラジルからは、都心から車で2時間ほど離れた牧場の風景。台湾からは「孔子廟」の紹介。もう1人の日本人は趣味の空手やブラジリアン柔術の話がありました。

孔子はConfuciusと呼ぶそうですが、日本でも有名だと返しました。「『四十にして惑わず』という言葉も有名だけど、40歳の僕はといえば、人生で惑いまくってる」と伝えると、台湾の彼は「今は人生の長さが違うから」とフォローしてくれました。意外だったのは、「孔子はブラジルでも有名だ」という感想でした。

私は事前に一筆とって、日本の書道を紹介しました。

師範代でもないので多くは語れませんが、私たち日本人は直筆を大切にすることがあります。子どもが産まれて命名するといった特別なイベントだけでなく、日常の節目で誰かに大切なメッセ-ジを贈るとき、また自ら改まって思いを書き残したいときなどに丁寧に書きます。結婚式や葬儀で受付に筆ペンが置かれていることが多いですし、在外公館の大使公邸などの記帳は決まって筆によるものでした。

小中学校でも週に1度か月に数回かの「習字」があり、「字は体を表す」とも教えられています。この文化をぜひ、みんなにも知ってもらいたい。そして、テクノロジー全盛の時代に、丁寧に書く、場合によっては筆をとるという行為がいったい、どんな意味を持つのか、私なりに模索していきたい、といった話をしました。

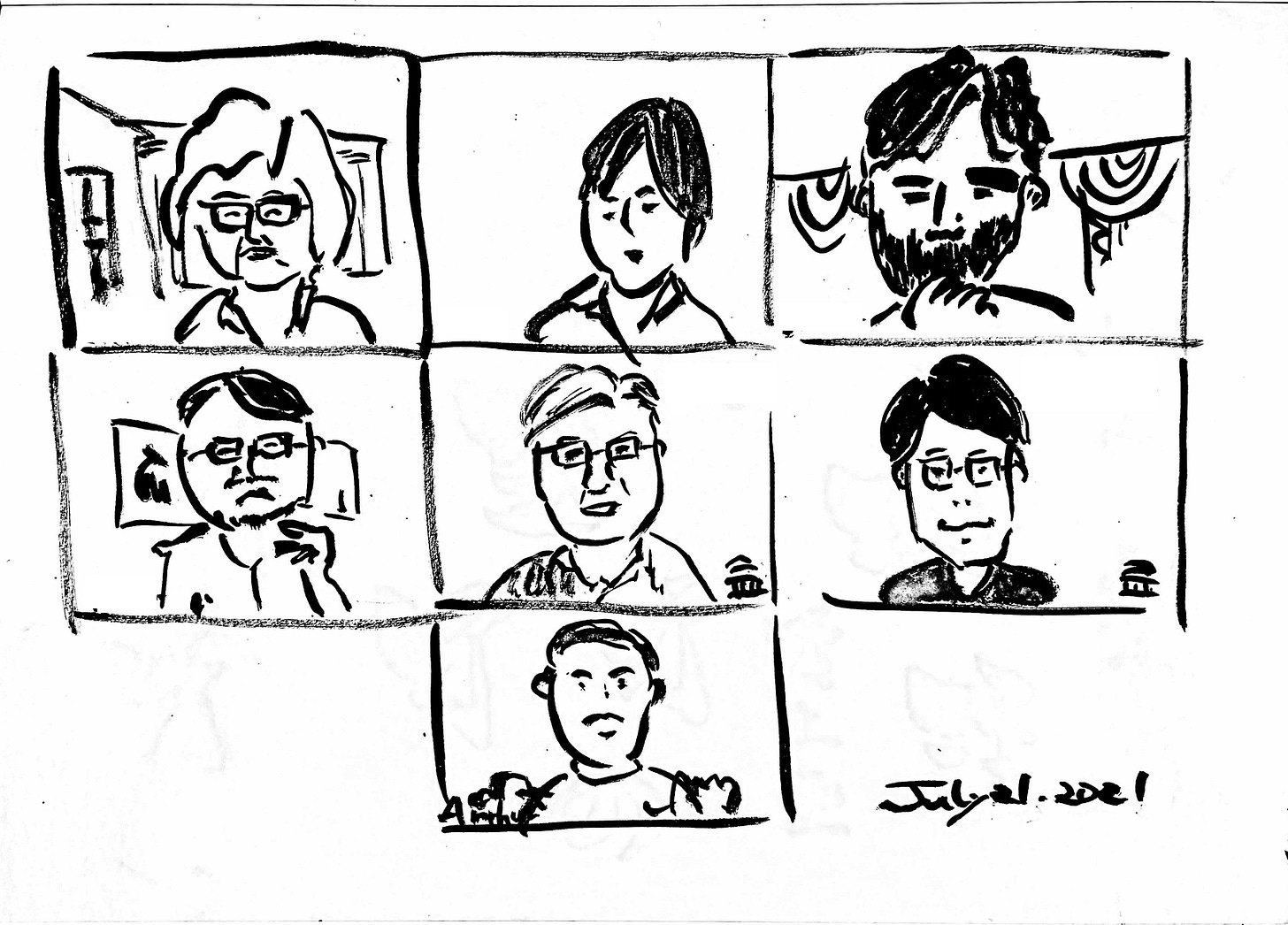

zoomの画面越しに映る仲間の様子をその場でラフに描いて見せたのですが、みんなおもしろがって画面をのぞいてくれました。

1時間半におよぶ会議のチェックアウト。

きょうのTake Away(持ち帰り)を互いに共有しました。

「ボストンに着いたら、ホームパーティで郷土料理を振る舞うよ」

といったカジュアルな話題に始まり、和やかな空気感が最後まで続きました。

私は、これまで聞いたことも見たこともない文化に触れたことで、1人ひとりの仲間への理解がまた一つ、そして絆も深まった気がする、と伝えました。そして、冒頭に記した「非日常が日常に変わったいま、自分はどう振る舞っていたか」を振り返りました。

仕事をこなすように業務的になっている自分や「お勉強グループ」の仲間との関係性も、改めて考えたいと思いました。「目の前の課題をこなすことばかりに集中している。勉強とは一見して関係のない、たわいもない話も、もう一つのグループや秋から、もっとしていきたい」と伝えました。

直接的すぎる言動を「ハンドルの遊びの無さ」に例えました。目的地に向かってナビ通りに進み、その到着時刻をただ縮めることだけを意識したような日常の運転になっていないでしょうか。地図を一緒に見て、楽しい音楽付き。ときには休憩もはさんで、寄り道しながらも、前に先に進むような「非日常のドライブ」を当初は心待ちにしていたのではなかったのか、と。

書道で紙に向かうときのように、次の筆運びに思いをめぐらせた時間でした。

非日常が日常に、とても考えさせられます。MITの組織論の授業でもありましたが、人間の脳は処理効率をあげるために繰り返し行う作業を次第にAutomatic systemでこなすようになる。これが思考の癖やバイアスを生む。意識的にReflective systemで振り返ることが大切だと。

バランスが大事なんですが、最近効率重視に囚われ過ぎて、reflective systemで考える時間が失われてたなーと反省です。

にしても絵、うまいっすね!

お疲れ様です。

新しい車を買って、最初はワクワクしながら車の機能に一つ一つ感動し、緊張しながらも一所懸命ハンドル握って無駄にあっちこっち行ってみる。でも慣れてくると、いつのまにか単なる移動手段となって、効率重視、何にも感じなくなっているといった感じでしょうか。 ただ、MBAの学びは1年ないし2年という長期ドライブ。最初みたいに緊張したり、確認ばかり行っていたら疲れちゃいますから、ほどよく慣れて、気持ちに余裕をもつことも長い旅には必要です。日常になることは決して悪い事ではなく、いよいよ楽しむことが出来るようになる下地ができたとポジティヴに捉えても良いと思います。そこで、安全運転を決して怠らない緊張感をもち、地図を上からみる心の余裕を持てば世界が広がりそうですね。結局、ドライブの思い出って、その目的地で楽しんだことではなく、仰る通り、そのとき聴いた音楽や、「きえいだね」といった景色、その時の会話の方がずっと思い出に残っています。目的地に上手くたどり着けなくて、不安を共有しながら、偶然見つけてしまった素敵な場所。そんなこともありますよね。

MITしかも1年、という限定された時空間にいると、そこに陥ってしまうのは良くわかります。とは言っても、1年ですから、集中とときどき立ち止まって深呼吸を繰り返しながら旅してください。

グループでの会話かから考えさせられたことは、文化の大切さです。グローバルな人材に求められるものとして、語学や世界情勢の把握、テクノロジーなど様々なことが求められますが、それって単なる均一化されているようで。そこは決してゴールではなく、実は本当に求められるものは、自国の文化を伝えられるかなのかもしれません。私は日本の文化をどれだけ海外の人に伝えられるか、日本人としての見解が話せるか。両輪が大事ですね。もっと日本のことを学ぼうと思いました。日本女性として、個性が出せるように。

MITでのハードスキルの習得はもちろん大事ですが、もっと大事なもの、まだまだこれから出てきそうですね。アメリカ横断一周旅行、いや世界一周旅行くらいの気持ちで、さまざま景色を楽しんでください。